自南澳岛那万顷澎湃、涛声震天的海域中抽身而出,绕过几重如墨染就般的青峦,龙湖古寨便悄然静卧于韩江的臂弯之中,如同倦鸟归巢,疲惫的舟楫终于泊入了母性的港湾。它从时光的深处缓缓浮现——始创于宋朝,于明朝筑起围寨,至清朝走向繁盛,完整地历经了千年商埠的兴衰沉浮。

寨子依照九宫八卦的精妙智慧营建而成。中央一条笔直的街道犹如龙脊般蜿蜒伸展,串起东三街、西六巷的布局肌理,将整座潮州古城的魂魄,精微地浓缩于这片咫尺天地。这里不仅堪称“潮汕古建筑博物馆”,更是一部依旧鲜活、在呼吸间脉动着的立体史册。

寨中逾百座宗祠、府第与豪宅,荟萃了宋朝的洗练简洁、明朝的简约质朴、清朝的华美精致,乃至华侨带回的中西合璧风情。木雕、石雕、嵌瓷等技艺在梁枋门楣间争奇斗妍,它们并非沉默的装饰,而是凝固的方言,无声却磅礴地诉说着“潮居典范”的千年气度。

尚未走近,一片蓊郁森森的古木便如泼墨般闯入眼帘。那苍黛之色,是光阴在此积淀了千年的浓稠墨汁,色泽浓重得仿佛连风也难以化开。

在古木幽谧的深处,一座城楼的轮廓默然伫立。那门洞幽深静谧,恰似一只阅尽沧桑却依旧温润的眸子,静静凝望着世间的熙攘与寂寥。

城门之上,“龙湖”两个金色大字,历经岁月的淘洗已然有些黯淡,但依旧方方正正地高悬于此,仿佛时光老人用褪色的朱砂,在历史扉页上郑重盖下的两枚印记,也深深烙印在每个游子心头那片名为“故土”的柔软之地。

踏入那门洞,外界的喧嚣恍若被一道无形的、由时光织就的帘幕骤然隔断。一条由青石铺就的小径,历经无数步履摩挲,已然生出温润的包浆。在午后那慵懒的日光下,它泛着幽幽的、宛如被秋水浸润过一般的光泽,倒映着百年云烟。

巷道幽深狭窄,两旁高墙耸然壁立。人漫步其中,仰首望去,只见一线碧蓝的天空,被裁剪得如同一道通往旧日梦境的狭长缝隙。

信步前行,“进士第”的门额毫无预兆地闯入视野,带着一种不容置疑的庄严。其气象果然别具一格,门槛高耸,门庭开阔,自有一番出入庙堂的轩昂与端凝。

缓步踱入其中,映入眼帘的是一重重静谧的天井。天光从四方的空隙倾洒而下,犹如神启的光瀑,恰到好处地照亮了廊庑间那些被精雕细琢的时光。木瓜抬梁的架构,在宏大的气魄中暗藏着精巧的机变;梁枋上的彩画虽已蒙尘积垢,但那金碧辉煌的底色在光影的明灭变幻间偶尔一闪,便如惊鸿一瞥,泄露了被尘封的昔日堂皇。

这第宅的主人,乃明嘉靖朝的刘子兴公,他曾执掌福建按察、广西布政的重要权柄。遥想当年,不知多少关乎国计民生的思虑,曾如潮水般在这空旷的厅堂里涨落、沉淀。如今,繁华散尽,唯有一缕无名的穿堂风,不疾不徐地拂过寂寂的楹柱,仿佛在反复吟哦着那些早已沉入时光河底的决断与叹息。

这古寨的街巷之间,进士府第又怎会仅刘公一家。沿着那曲折迂回的巷弄缓缓深入,去探觅那座“方伯第”。

此建筑始建于民国初年,其独特气质竟奇妙地交融了两种文明的温度。从其内在架构而言,它依然留存着中式的精髓,采用四进一后包的布局,深邃延伸,沉稳得好似一位盘坐千年的智者。然而从外观来看,却巧妙地点缀着西洋的纹饰,宛如一位素爱长衫的老者,在襟袖之处悄然别上一枚来自远洋的徽章,隐隐透露出海风东渐之后那矜持而新颖的时尚韵味。

宅主刘正兴先生,曾远渡重洋奔赴南洋,成为新加坡潮州八邑会馆的奠基者。尽管身处异国他乡,他心中那团关于祖荫与根源的火焰却从未熄灭,反而在咸湿的海风中燃烧得愈发炽热。

他执意要在先祖“进士第”的旧址之上,重建一座家园。于是,一进、二进的门额,依旧执拗地、如同镌刻誓言一般,铭刻着“进士第”与“方伯第”的旧称。

这是一种何等深情的回溯,又是多么倔强的追寻啊!那满目缤纷的彩绘、精美绝伦的石雕、巧夺天工的嵌瓷,固然是潮州匠师心血的璀璨绽放,又何尝不是一位游子,将半生的荣耀、无尽的乡愁以及跨越重洋的所见所闻,尽数熔铸于此,向沉默的故土呈上的一份体温尚在、深情未泯的赤诚答卷呢?

许氏宗祠雄踞于古寨直街中段,坐西朝东,宛如一册被岁月之手反复摩挲、已然卷边却依旧承载着厚重历史的家谱。

它始建于明成化十六年,历经四十二年方才落成,至今已逾五百载春秋。这四进两廊的布局,本身便是一种无声的宣告。

第一进,是直面尘世的沉稳门面,乃是典型的明式木作门楼,月梁童柱林立其间。它沉默而厚重,恰似家族初立之时那谨慎的呼吸。

第二进的“三山门”,则显得高昂雄伟。门楣之上,“柱史门第,儒学世家”八个大字,已将家族的精神标识与终极理想,公然昭示于青天白日之下。

第三进转变为清代的木瓜连拱样式,木雕开始变得丰腴繁复,仿佛家族的家业到了鼎盛之际,终于有了从容的余裕去雕琢更为细腻的文采与纹饰。

至第四进,柁墩抬梁又回归简朴,留存下明末清初那洗净铅华后的风骨余韵。

一座宗祠,竟悄然叠合着几个朝代的建筑密码,仿若家族血脉中世代交替、却又一脉相承的不同性情与面容。

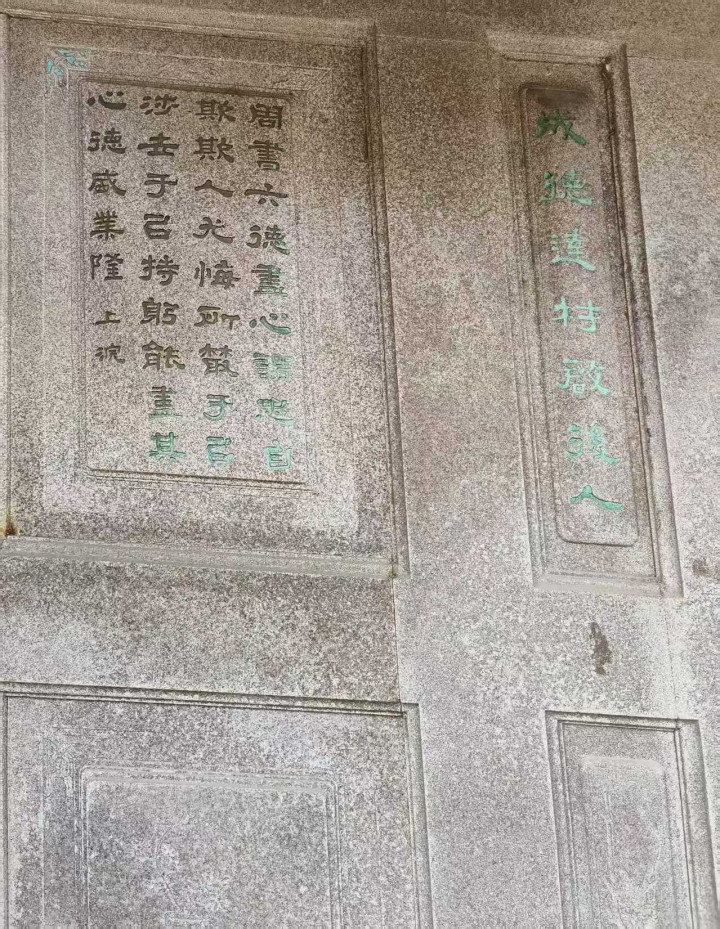

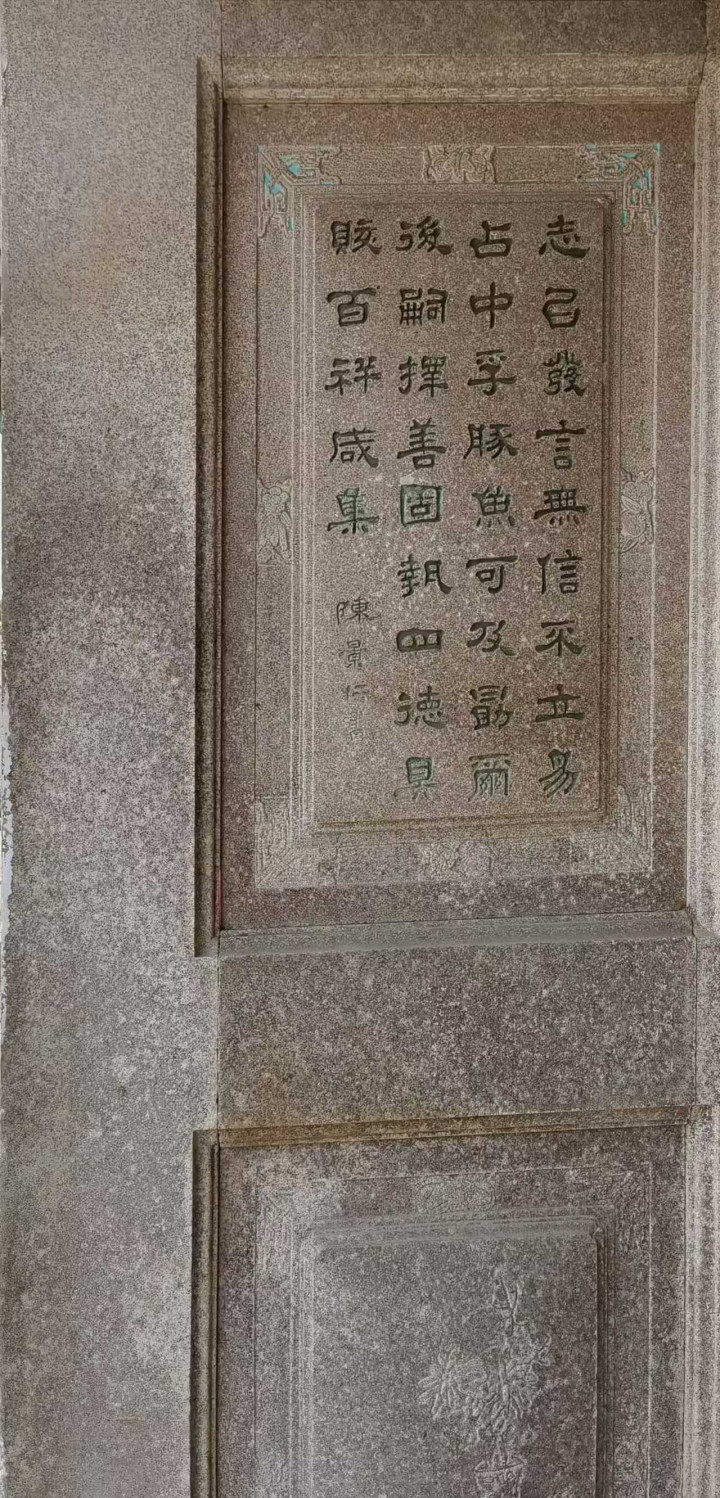

然而,比砖木更为坚牢的,是镂刻于堂庑之间的文脉,以及如铁律般的训诫。门联“太岳家声远,高阳世泽长”,一语道破那如星河般悠远的血缘之根。中厅“明序堂”的匾额,时刻如高悬之剑,提点着族中人伦礼序这不可逾越的天条。两旁“明伦正礼历世书香推望族,序次登堂万年诗礼振家声”的长联,将一个家族得以跻身“望族”的不二秘诀——那代代传承的谦和、诗礼与不动声色的善行,如潺潺溪流般娓娓道来。

最深处“著存堂”的“仰前微著渊源于百世,恢先绪存礼典乎千秋”,则将子孙对先人的朴素追怀,升华为对永恒礼法与文明道统的虔诚守护。

目光所及之处,还有那十余方“柱史”“明经拔萃”“望重州牧”等牌匾,以及昭示功名的“进士”“举人”灯笼。它们沉默地悬挂着,却仿佛仍在发出雷霆般的无声训谕,让每一个步入此间的子孙,从血液深处都能听见祖先关于勤读、入仕、修身、齐家那穿越百年、殷切到近乎严厉的谆谆叮咛。

这绝非一座仅用于祭祀的冰冷建筑。它的每一根梁枋、每一根立柱,每一块匾额、每一副楹联,共同构筑起一套精妙入微且强劲有力、无远弗届的教化体系。建筑的格局,精准地界定了尊卑秩序;木构的风格,深刻地铭刻着时代的印记;而文字的训诫,则精心地塑造着人们的精神世界。

宗族往昔的历史荣耀、严谨的道德规范以及对后世殷切的期待,皆物化于这可触摸、可感知、可踏入、可仰望的物质空间之中。日复一日,它于悄无声息间,完成着文化的传承与人格的庄严塑造。在此处,家族不再是一个抽象的概念,而是幻化为一个可步入、可瞻仰、可呼吸,甚至能与之对话的庄严场域。

当我即将离去,刹那间,我恍然觉得,这许氏宗祠本身,宛如一位无需言语的族长。它凭借着全部的砖石、木构与文字的存在,开展着一场永无止境、关于“何以立家,何以成人”的深沉训话,这里的每一个角落皆是它的讲堂。

相较于龙湖古寨里那些声名远扬的府第,探花第自有一番清贵如竹、风流自赏的孤高之态。由于此处并无只言片语的文字介绍,饶有趣味的是,这宅第主人究竟是何人,竟成了一道难以破解的谜题。

或许,他是清代某位在殿试中词章华美的文探花,以锦绣文章、满腹经纶折服众人;又或许,他是一位骑射精湛的武探花,凭矫健身姿、娴熟技艺脱颖而出。这份历史的留白,宛如画卷中精心预留的余白,为眼前的亭台院落增添了无尽遐想的空间与撩人心弦的神秘氛围。

尽管它不像“进士第”那样格局严谨、气势逼人,却独具一种令人心醉神迷的文采风流。闭目遐思,仿若能看到当年那位才俊立于金殿之上,当廷对答如流,御前挥毫泼墨,最终凭借“探花”这清贵的荣衔脱颖而出,独占鳌头。那是何等的春风得意、才情四溢,仿佛一个时代的文人风骨与侠义豪情都凝聚于那一管笔尖。在他光耀门楣的瞬间,想来连巷口的青石都为之震动,为整条街巷披上了一层如梦幻般转瞬即逝的辉煌。

然而,如今呈现在眼前的景象却是门庭破败、房舍陈旧。若不是墙壁上留存的题记,恐怕谁也难以将它与昔日探花郎的府邸联系起来。

然而,最令人心折又心碎的,莫过于那湮没于传说的“十进门”格局。试想,十重院落次第洞开,层叠递进,这已不止是宅邸,而是一种近乎神圣的空间仪轨,将家族的深阔与荣光,用砖石木瓦写成了一部沉默的史诗。可以想象,主人高第荣归时,马蹄轻叩,每一次蹄声的回响,都穿过一重庭院——门房轿厅的喧嚣,正厅书斋的肃穆,后花园的静谧——每一进都承载着一个家族完整世界的一隅。这俨然是一个自给自足、荣耀加身的微型宇宙。

可惜,昔日荣光,终究抵不过时光那无差别、如细沙般缓慢却绝对的销蚀。或因家族中落、战火侵凌、产权流转,或是那席卷一切、不容分说的时代洪流,任何一缕微风,都足以让这精心构建的沙上楼阁开始倾颓。远的不说,便如安徽那清顺治年间探花吴国对为曾祖所建的府邸,何等煊赫,不也在咸丰兵燹中轰然化作焦土?唯余几方巨大的旗杆石基,像历史脱落后的几颗残牙,倔强而凄凉地证明着“存在”本身。

眼前的探花第,那“十进门”的深阔气象早已随风而逝。或许仅存一门半壁,在风里发出空洞的吱呀,像是岁月一声悠长的叹息;或许院落被后来者分割占据,通道壅塞,那曾象征无尽深远的轴线,已被荒草与断垣蛮横地腰斩。朱门彩绘漫漶,庭院杂草侵阶。这份凋敝,与记忆中御前走笔的英姿、与想象中十重门庭的盛景,形成了最为刺目、令人心悸的对比。残存的石础与褪色的梁痕,不再是风雅的装饰,而像是繁华被时间之手一寸寸凌迟后,裸露出的、令人不敢直视的森然骨骼。

这片废墟本身,便是一枚最沉重、最无言的史签。它幽幽诉说着:在时间那浩瀚而沉默的长河中,即便是最精巧绝伦的人间秩序、最顶尖的功名荣耀,也终将如流沙聚散的城堡,归于寂灭。只留下一片供后人徘徊、沉思,并在其间照见自身命运浮沉的荒凉场域。那些传说中的“十连扇木格屏门”、“花窗穹门”,或是一方“会元”匾额,这些家族记忆的闪光碎片,也随之沉入时光的淤泥,静待辨认,或是等待最终彻底的湮灭。

然而,最令人心折又心碎的,莫过于那湮没于传说的“十进门”格局。试想,十重院落次第洞开,层叠递进,这已不止是宅邸,而是一种近乎神圣的空间仪轨,将家族的深阔与荣光,用砖石木瓦写成了一部沉默的史诗。可以想象,主人高第荣归时,马蹄轻叩,每一次蹄声的回响,都穿过一重庭院——门房轿厅的喧嚣,正厅书斋的肃穆,后花园的静谧——每一进都承载着一个家族完整世界的一隅。这俨然是一个自给自足、荣耀加身的微型宇宙。

然而,昔日荣光终究敌不过时光无情的销蚀。家族中落、战火殃及、产权更迭,或是那席卷一切的时代变迁,都可能成为它凋零的缘由。历史的风雨,总是先温柔地剥去最辉煌的琉璃彩衣,再冷酷地侵蚀最坚实的梁柱筋骨。如今那十进门庭安在哉?或许仅存一门半壁,在风中吱呀作响;或许院落被杂居割裂,通道被生活的琐碎阻塞;那曾象征无尽深远的轴线,早已被荒草与断墙粗暴斩断。

诚然,一些幸运的探花第能在修缮后获得新生,成为文化的陈列之所。而龙湖古寨的这一处,或许正因其主人名讳的失考,连同“十进门”传奇的缥缈,至今仍在时光的深潭底静默沉睡。它像一个被遗忘的、关于“显赫”与“凋零”的完整寓言,在等待一个渺茫却庄重的时刻——等待被彻底打捞,被重新解读,或被永恒地放逐于记忆的荒原。

残存的石础、褪色的梁痕,不再是风雅的装饰,而是繁华被一寸寸剥蚀后裸露出的森森骨骼。这般凋敝之景,与御前挥毫的英姿形成了最为刺目的对比。这破败的“十进门”本身,宛如一部无需文字书写的沉痛史书,诉说着即便最精巧宏伟的人间秩序与荣光,在时间的长河中也终将归于沉寂。

而儒林第又是另一番景象:黄鼎相家族积攒的商贾之富,在这三进二廊的宅邸里,被悉数点化成了梁柱间美富精微的木雕,每一刀都镂刻着对“儒林”身份的深切向往、虔诚的自我确证与阶层的优雅跨越。

若细察肌理,更见分明。“儒林第”确以清雅内敛为骨,梁架间的木雕虽繁复如锦绣文章,却无一丝浮艳,只隐隐透出书斋的静气与幽芳,那是金钱在文化面前最终的驯服与升华。这静气,是“儒”的修养;那幽芳,是“林”的深致。

至于“是荷公祠”,其门楼的石雕尤为精妙绝伦。莲纹雕刻得清涟脱俗,“是荷”二字镌刻得谦逊宛转,仿佛蕴含着“何德何能,承此厚泽”的深深愧怍与感恩之情,在其间悠悠流转,令观者亦心生肃穆。

最令我脚步迟疑、内心为之撼动的,当属那“阿婆祠”。在一片巍峨耸立、专为男性而设的祠宇之中,这座为女性建立的祠所,宛如从坚硬石缝中奋力挤出的一朵野花,姿态既温柔又带着不容忽视的倔强。

祠宇面积不大,静谧得仿佛时间都已在此仁慈地停驻。一位阿婆的塑像端坐在那里,慈眉善目的模样,让周遭坚硬的空气都变得柔软。我恍惚间穿越时光,仿佛目睹百十年前,某位深受祖母或母亲深恩润泽的子孙,在密不透风的礼法罗网中,怀着怎样的勇气力排众议,为这份常被时代沉默对待的深情,争得这一方可供香火供奉、灵魂栖息的微小天地。这需要何等炽热如岩浆的勇气与至纯至真、足以撼动规则的诚意啊!

此间的烟火气,似乎也别具一番韵味。那烟气袅袅婷婷地升腾,与其说是庄严的祭奠,倒更像是一声悠长的、饱含慰藉与平反意味的温暖叹息。与之相互辉映的,还有那因“尊师重教”而专门立祠祭祀的“先生祠”。在这小小的寨落里,它们让人得以窥见一种近乎虔诚的、对文明火种与人间温情的双重坚守与传承。

且行且赏,日影悄然间已向西挪移。斜阳将所有“第”“祠”“厝”的轮廓拉长成时光的琴弦,巷陌愈发显得幽深而静谧,仿佛一首诗正缓缓沉入它的韵脚。

众多紧闭的门扉之上,“某某书斋”的字样仍依稀可辨。尽管墨色已然漫漶,但一股清峻孤高的文气却仿佛有生命般,冲破门扉的禁锢,萦绕在巷道的空气中,久久不散,叩击着来者的心扉。

世人皆言,这弹丸小地,昔年书斋竟多达三十余处,更有与府城“金山书院”声名比肩的“龙湖书院”。我驻足凝思,恍惚间,似有稚嫩而清朗的诵读声,穿透厚重的门板,跨越悠长的岁月,丝丝缕缕,如晨曦般融入不远处韩江那永恒不息、如父如母的深沉涛声之中。

韩江江涛千年未改,而这一度回荡在窄巷中的朗朗书声,也曾切实如春雨般,滋养出数十位进士举人,让文明的根系在此扎得既深且广。在潮州府那气象万千的牌坊街上,五座为这寨中子弟而立的丰碑,赫然矗立,在阳光下熠熠生辉,如同这个家族献给历史的一座座微型凯旋门。

这便是龙湖古寨。它绝非仅供人猎奇、凭吊的静止空壳或文化标本。在其砖石木瓦之间,仍有温热的血脉在隐隐流淌、搏动,证明着它顽强的生命。

所谓“潮居典范”,岂止是建筑法度的精严;那更是生活艺术的极致,是人与自然、宗法与温情达成的微妙平衡。所谓“祠第千家”,岂止是人口的稠密兴旺;那更是血脉网络的有形编织,是个体在家族宏大叙事中寻找坐标的生动图谱。所谓“书香万代”,又岂止是文字的简单传续;那更是一种嵌入基因的价值信仰,是对“耕读传家”这古老理想最执着的现实践行。这是一种依旧“鲜活”的秩序,是一部铺展于大地之上、尚在低沉呼吸与缓慢新陈代谢的厚重史册。

它将宗族的世代绵延、对功名的执着追求、商贸中的非凡智慧、技艺的登峰造极,乃至对女性与师者突破成规的敬意,都密密实实地、如锦缎般编织进日常生活的肌理之中,构成一幅完整、丰盈且仍在细微处生长变化的生活长卷。

每一方门额,皆是一句无声却震耳欲聋的家族箴言;每一片灰塑,皆是一个凝固的、可供凝视的往昔梦境;每一块被磨得发亮的青石,都镌刻着“何以立身,何以传家”这一永恒的、回荡在每代人耳边的深沉诘问。

然而,龙湖古寨最令人动容之处,远不止于建筑的华美壮丽。在它的血脉之中,流淌着三股历经数百年交织融合的文化微澜,它们共同铸就了古寨作为“潮人原乡”那复杂而坚韧的精神内核。

其一,是“尊师重教”的千年文脉。往昔岁月里,三十余处书斋与“龙湖书院”中传出的弦歌雅韵,如永不干涸的泉源,培育出六十余位进士举人。那琅琅书声,宛如古寨永不熄灭的文化底色与背景音,日夜氤氲着求知的渴望与贵雅的空气。

其二,是“突破陈规”的至情勇气。富商黄作雨为出身婢女的母亲建造的“阿婆祠”,堪称中国罕见的女性祠堂。这一祠宇的建立,如同一把锐利而温柔的匕首,坚定而充满爱意地松动了宗法礼制那看似坚不可摧的厚重铁幕。其门楼“阔嘴”的非常规比例设计,恰似一声来自建筑本身的空间呐喊,以沉默的形体,倾诉着人性反哺的深沉激情。

其三,是“面向海洋”的开放胸襟。以“方伯第”为典型代表,南洋侨领们巧妙地将故土的荣光与异域的风情熔于一炉。罗马窗下,潮汕青苔悄然生长,建筑本身俨然成为连接故土与世界的坚固桥梁,也是漂泊者精神还乡的永恒坐标。

先生祠内的书声、阿婆祠中的香火、方伯第外的海风,在此并非孤立存在,而是交织、碰撞、激荡,奏响了一曲多元而和谐的精神交响。这使得这座古寨彻底挣脱了砖瓦土木的物理束缚,升华成为一个鲜活、有机的精神场域与文明容器。在这里,孝亲、尊师、守礼、报国的古老理念如屋檐下的灯笼般熠熠生辉,且始终在与变迁的时代保持着深切而紧张的对话。

当我最终缓缓踱出寨门,回首望向那株参天古木与那容颜沧桑的城楼,夕阳正将最后一抹如熔金般灿烂的余晖,慷慨无私地、仿佛告别仪式般倾洒在韩江浩渺的烟波之上。江水沉静无波,如一块巨大的墨玉,古寨默默无言,仿佛一位倾吐了所有故事的老者,在暮色中陷入安详的沉思。

我心中澄明如镜地明白,方才我徐徐穿行而过的,又岂止是“三街六巷”这简单的物理空间?那分明是一部以整个聚落为宏大卷帙、以人间百代烟火为精妙注脚的、无比厚重的文明之书,而我,不过是一个偶然闯入的、轻声的读者。

而在这部煌煌巨著中,最熠熠生辉、最令人低回不已的篇章,或许就隐匿在这最寻常巷陌的至深之处。那里,有着对“家”的执着痴守,有着对“道”的不懈追寻,更有着在严谨法度的框架之下,偶尔如闪电般迸发出的、属于普遍人性的、温润且永恒的光芒。

那光芒,曾如灯塔般照亮无数往返于韩江与南海之间的、充满希望与乡愁的漫漫旅程;如今,亦足以如火炬般烛照我们这些后来者,在寻找自身坐标与精神原乡的漫漫征程中,那段幽深曲折、却又不可或缺的、充满敬意的回望之路。

跋

二零二三年三月,料峭春风里裹着新芽的生机,我驱车驶上粤闽环线的漫漫长途。月余之间,山河烟云扑入襟怀。归来后,胸中气象翻腾难遏,便将这万千感触倾注于笔墨,草成初篇,原是欲将那一路滚烫的风尘与天光,就此封存。

倏忽已是二零二六年一月。深冬的静默笼罩四野,窗外的世界收敛了所有声息。灯下,我重展旧卷,文字间浮起的,竟是恍如隔世的江山与前尘。岁月到底又添了几重痕迹,心境也与往日有了微妙的参差。于是再度提笔,逐字熨帖,逐句打磨。

这番润色,不尽然是为了一篇文章的工整。更是向那一段壮阔的旅程、向那片哺育了传奇的土地、也向途中所有曾与我默然相视的苍石老树、断壁残碑——那些千年以来最沉默、也最深邃的见证者——奉上的一份迟来,却因此更显庄重的礼敬。

星速配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。